J’ai obtenu en septembre 2022 le diplôme de Master 2 avec la mention très bien, et avec la note de 17 à la soutenance de mémoire.

Université Paul-Valéry Montpellier 3, Département de Psychanalyse, UFR 1, Master 2 Psychanalyse

(2021-2022)

Titre du mémoire : « Du traitement psychanalytique de la psychose maniaco-dépressive et de l’ouverture continuiste dans sa clinique »

Ce mémoire donnera naissance à une publication chez L’Harmattan mi 2025.

Résumé

Les troubles bipolaires représentent une part importante des consultations de psychiatrie ; ils sont à la mode. Le passage par la cure analytique n’est plus vraiment, pour cette affection, d’actualité. Pourtant nous souhaitons questionner sa pertinence, son bienfait et son efficacité. Est-ce que, comme le disait Lacan avec ironie, prendre en cure un prépsychotique est l’assurance d’en faire un psychotique ? À travers les enseignements de Freud et Lacan, puis en les dépassant avec la notion de psychose ordinaire, nous chercherons à savoir si la psychose maniaco-dépressive est aujourd’hui encore une psychose. Et comment la prise en charge contemporaine de la suppléance peut avoir sa place dans le traitement des maniaco-dépressifs.

Mots clés

Sujet, structure, psychose, maniaco-dépression, bipolarité, mélancolie, manie, fonction paternelle, forclusion, Nom-du-Père, objet perdu, deuil, symptôme, sinthome, cure, délire, réel, raboutage, suppléance, psychose ordinaire, continuisme.

Introduction du mémoire

« La psychose est ce devant quoi un analyste ne doit reculer en aucun cas. »

Jacques LACAN, Ouverture de la Section Clinique, conférence prononcée le 5 octobre 1976.

« Ne devient pas fou qui veut. »

Jacques LACAN, Propos sur la causalité psychique, conférence prononcée le 28 septembre 1946.

« Nul n’a jamais écrit, peint, sculpté, modelé, construit, inventé que pour sortir, en fait, de l’enfer. »

Antonin ARTAUD, Van Gogh, le suicidé de la société.

Maniaco-dépression, psychose maniaco-dépressive, bipolarité, troubles bipolaires, états schizo-affectifs, cyclothymie, voire caractères lunatiques… Les dénominations pour parler de ce qui reste pour la psychanalyse la psychose maniaco-dépressive (que nous noterons PMD) sont légion et floues : elles ne recoupent pas toutes la même maladie, ni la même réalité du côté du patient.

On assiste à un double mouvement contradictoire : à la fois la nosographie psychiatrique est aujourd’hui multi découpée (les pathologies sont cotées, des petites boîtes…) et à la fois on cherche à regrouper sous l’entité de troubles bipolaires des affections qui n’ont rien à voir : comment peut-on avoir l’idée de relier dans une même pathologie un mélancolique critique et un lunatique qui bougonne au réveil ?! La réalité est aujourd’hui d’ordre thymique : ce sont les phases d’humeur qui déterminent la maladie, l’organise médicalement ; et la réponse uniforme est toute pharmacopée. À une sous-catégorie de bipolaires, une molécule !

Dans ce contexte, la question pour la psychanalyse et les psychanalystes est de (pouvoir) « sortir d’une description centrée sur la seule prise en compte d’une oscillation entre tristesse et gaieté pour spécifier la position de ces patients vis-à-vis du langage. »[1] La psychanalyse propose donc de rester sur la description structurale de la PMD ; par là-même elle maintient la pathologie dans le champ des psychoses. Mais la psychanalyse peut-elle quelque chose sur les psychoses ?!

La psychanalyse est la seule clinique qui prend en compte le sujet dans sa réelle singularité : afin que celui-ci s’explique sur sa position, sur son rapport à sa jouissance, tout en le responsabilisant (rien à voir avec la culpabilisation !). Elle permet de se poser comme sujet singulier dans le monde, en ayant abandonné définitivement l’idée qu’il y a quelque chose quelque part qui peut nous garantir un monde meilleur. C’est cet abandon qui est compliqué pour le psychotique (qui attend toujours quelque chose du grand Autre). A priori, il ne peut en passer par le discours de l’analyste. Reste que, comme pour un névrosé, le psychotique a à répondre de son « Che vuoi ? ». Rien que là-dessus la psychanalyse peut être efficace et répondre à l’angoisse psychotique et maniaco-dépressive. Pourtant nous pensons qu’elle peut beaucoup plus. Qu’elle est en mesure, peut-être la seule sur ce point, de faire passer la jouissance de souffrance à invention.

L’ambition de ce mémoire est alors de faire un état le plus complet possible de la PMD par le prisme de la psychanalyse, mais aussi du traitement possible de la PMD par la cure. Risque-t-on vraiment de faire d’un prépsychotique un psychotique si on le prend en analyse ? Et est-ce valable aussi pour la PMD ?

Pour répondre à ces deux questions qui borderont notre exposé, nous n’éluderons pas le côté psychiatrique et historique de la maladie ; nous les pensons indispensables pour bien rendre compte de la spécificité de la psychanalyse dans son étude de la PMD.

Nous opterons dès lors pour un déroulé chronologique, historique, tant dans la définition de la PMD et sa nosographie, que dans l’étude de celle-ci par Freud, Lacan et les psychanalystes contemporains. On verra au mieux comment la trajectoire épistémologique et nosographique de cette affection a orienté la clinique et la pratique.

Enfin, nous élargirons notre questionnement en observant si, à la lumière de la clinique continuiste, notre volonté de toujours maintenir la PMD dans les psychoses reste pertinente et efficace pour le malade.

[1] Nicolas DISSEZ, Affectés ?, Conférence de l’École psychanalytique de Sainte-Anne, 2016.

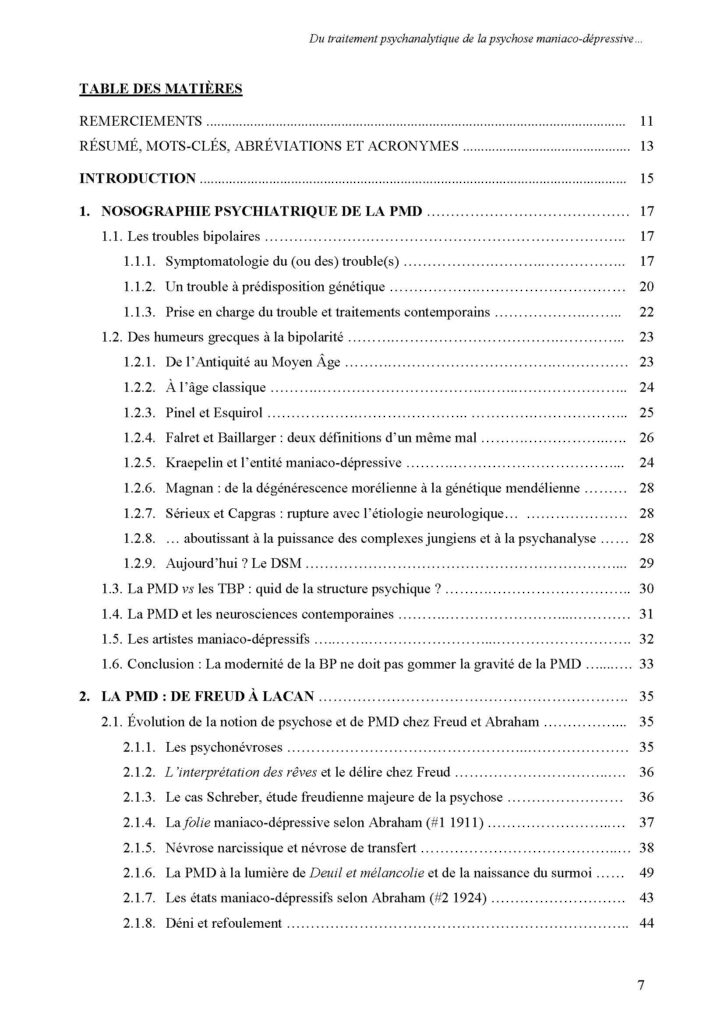

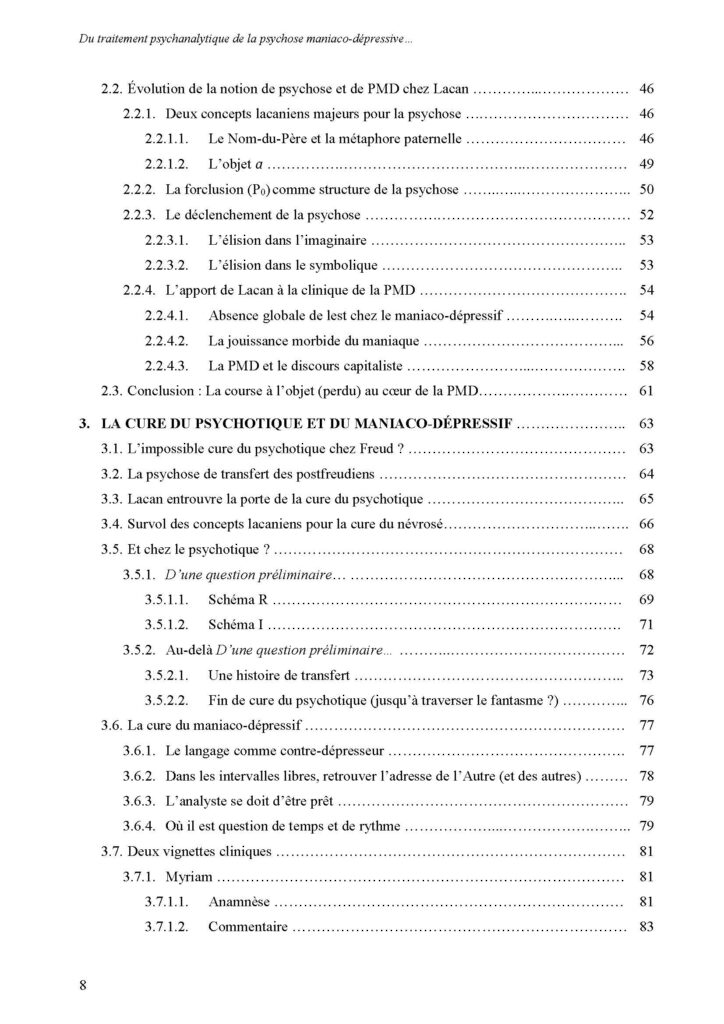

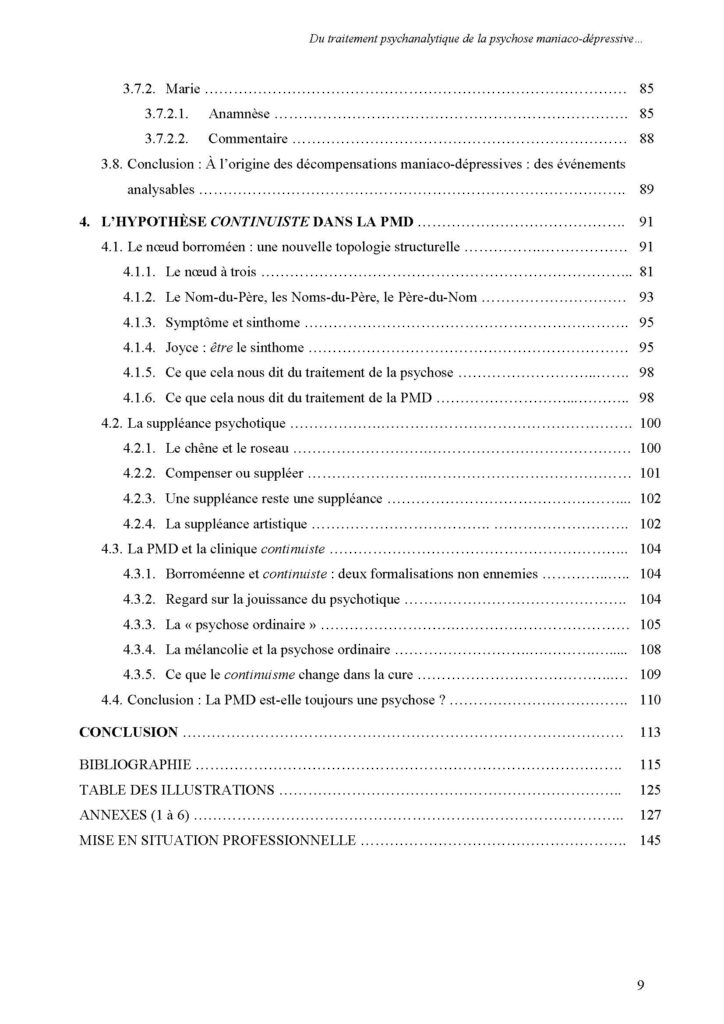

Sommaire

Conclusion du mémoire

De l’enseignement de Freud à celui de Lacan, on a repéré des invariables quant à la PMD : deuil impossible de l’objet perdu, passage de la mélancolie à la manie en fonction d’un niveau de stase (ce qui prouve l’unification des deux états dans une unique pathologie), perte du rapport à l’Autre, aboulie ou exaltation en fonction d’un amoindrissement ou d’une suractivité du moi… Nous avons aussi vu comment la PMD était à maintenir dans le champ des psychoses, mais aussi comment la délimitation des psychoses était une chose délicate, postulant pour un continuum, non entre la névrose et la psychose, mais dans la vaste contrée psychique que composent les psychoses. Nous notions aussi avec intérêt que le sinthome quart de terme, d’origine névrotique, était capable d’empêcher la dissociation entre R, S et I, quand se produit l’événement de la rencontre du réel (et la nomination phallique).

Pour toutes ces raisons, la psychanalyse est un traitement qui a tout son sens pour la PMD puisqu’il devient avec sa convocation tout à fait possible d’intervenir en amont, de créer ou maintenir ce sinthome, en en faisant comme une gaine de protection à la décompensation psychotique qui menace le maniaco-dépressif.

La question que nous aimerions poser est : ce sinthome mis en place, cette menace décompensatoire est-elle toujours présente ? Pour le dire autrement : y a-t-il, par le traitement psychanalytique, par l’agrafage, une sorte de désagrégation (comme pour un kyste somatique) de la PMD ? Pour faire un jeu de mot très lacanien, pouvons-nous dire qu’il y aurait, comme pour un cancer, par les suppléances mises en place, une régression de la t’humeur ?

Psychiatriquement, on estime qu’après cinq ans sans phase thymique on peut tenter l’arrêt des médicaments. Suite à cet arrêt médicalement programmé, 50% des malades ne referont jamais de cycle. Quelle place a donc la suppléance dans ces chiffres ? Suppléance bien sûr analytique, mais qui peut très bien se mettre en place en dehors de l’analyse, ne serait-ce que par une activité créatrice indépendante, comme on l’a déjà évoquée précédemment. La psychiatrie aurait tout intérêt à s’intéresser à cet aspect ; nous ne pouvons que regretter une actuelle scission intellectuelle entre celle-ci et la psychanalyse, scission dont pâtit le malade (ne serait-ce que parce qu’il ne s’y retrouve plus dans ces injonctions contradictoires, entre une toute-pharmacopée et une proposition de repérer son fantasme).

Mais n’y a-t-il pas meilleure « guérison » que de tendre à accepter qu’il n’y a de réponse à rien, pas même à « sa » psychose ? Que de se penser comme un (parl)être mortel, qui accepte de faire avec la coupure du langage et d’inscrire son symptôme dans l’ordre du monde ? En cela la psychanalyse reste l’unique moyen thérapeutique de désaliénation, ce que n’amèneront jamais ni les éducations thérapeutiques, ni les prescriptions pharmacologiques quelles qu’elles soient.

Au-delà de ces diagnostics qui peuvent nous servir (utilement) de guide, il importe en fait, et au cas par cas, de repérer la construction unique du sujet. Aucun psychotique, aucun maniaco-dépressif ne s’analyse selon une grille préformatée, répondant à une thérapeutique unique. Ainsi, plus que de savoir si l’analysant maniaco-dépressif est un BP 1, un rapid cycler ou quoi d’autre encore, c’est son être même qu’il faut rencontrer. Ce sont ses propres coordonnées dans le monde qu’il faut l’aider à débusquer.

Ainsi, dans cette dynamique (on a vu toute l’importance du rythme dans la cure du maniaco-dépressif) de perception, de ressenti, plus que de révélation (ne pas chercher à percer le mystère du psychotique), nous croyons que l’analyse peut être un socle, à partir duquel le maniaco-dépressif (plaçant alors son analyste en position de I dans le schéma I !) peut construire une existence qui serait exsangue de phases thymiques, libérée en somme. Nous prônons toutefois, dans cette logique, un suivi analytique permanent : ce socle constitué d’un sinthome, comme tout socle en proie aux éléments, restant bien sûr friable.

En somme, que cherche un maniaco-dépressif quand il vient en cure ? Pour le dire de manière provocante : le maniaco-dépressif aurait-il l’ambition de devenir névrosé ?! Cela serait peut-être une heureuse conclusion ; d’autant quand on se souvient de la consistance névrotique du sinthome. Mais nous croyons que jamais un analyste ne devrait traiter un maniaco-dépressif comme il traite un névrosé. Ne serait-ce que par sa latente paranoïa en intervalle libre, sa perte toujours plus ou moins latente de l’adresse de l’Autre. Il doit bien avoir en tête de quoi il s’agit et il s’agit bien en somme d’une psychose ! Mais l’analyste se doit de considérer celle-ci en détail, avec finesse : la PMD est pour tout dire une psychose qui n’en a pas toujours l’air.

Nous aimerons, ce travail achevé, nous projeter dans un futur examen de l’apport de la suppléance artistique dans le processus de maintien du nœud RSI. Et ainsi interroger en quoi la création artistique, et en particulier celle de la lettre, est une très forte agrafe : salvatrice. Revenir sur Joyce et étendre notre étude à d’autres artistes psychotiques, ou du moins maniaco-dépressifs, nous semblent un travail excitant à mener prochainement.